近年、eコマースの拡大やラストワンマイル配送のニーズ増加により、軽貨物運送業界は成長を続けています。

独立開業の選択肢として人気が高まる中、個人事業主ではなく「法人」として軽貨物事業を始める方が増えてきました。

この記事では、軽貨物運送業を法人として開業するメリットや必要な手続き、注意点までを詳しく解説します。初心者の方でも理解しやすいよう、ステップバイステップでご案内します。

ハウンドジャパンは、業務委託なのに「引っ越し時の補助金」や「有給取得」、「お見舞金制度」といった福利厚生も用意されています。

また、ドライバーに担当者が付き、案件や仕事の悩みなども相談でき、軽貨物で安定して稼ぐためのサポートをしてくれます。

案件数は関東でもトップクラスを誇るので、仕事に困ることもありません。

月収50万円も目指せる!

年商1億も可能!

目次

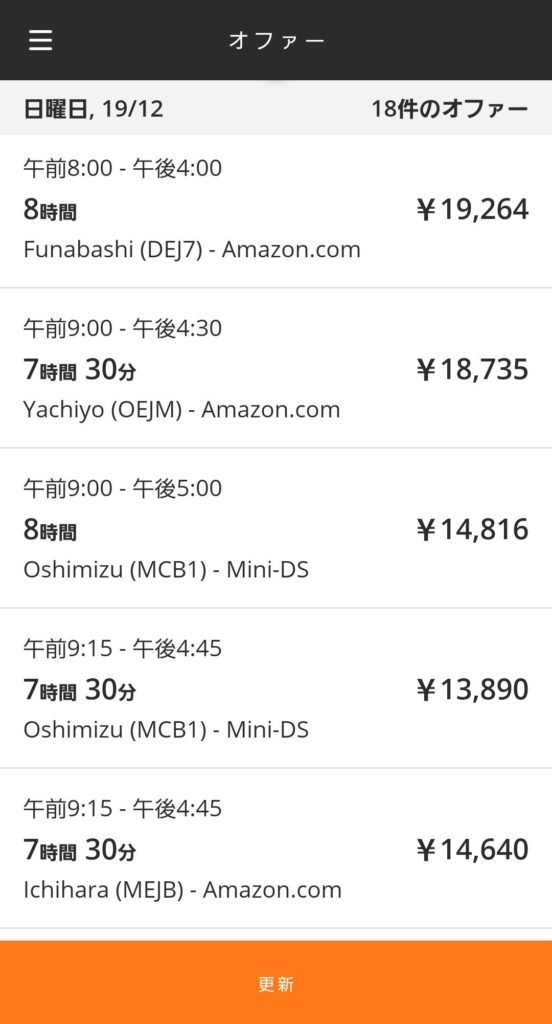

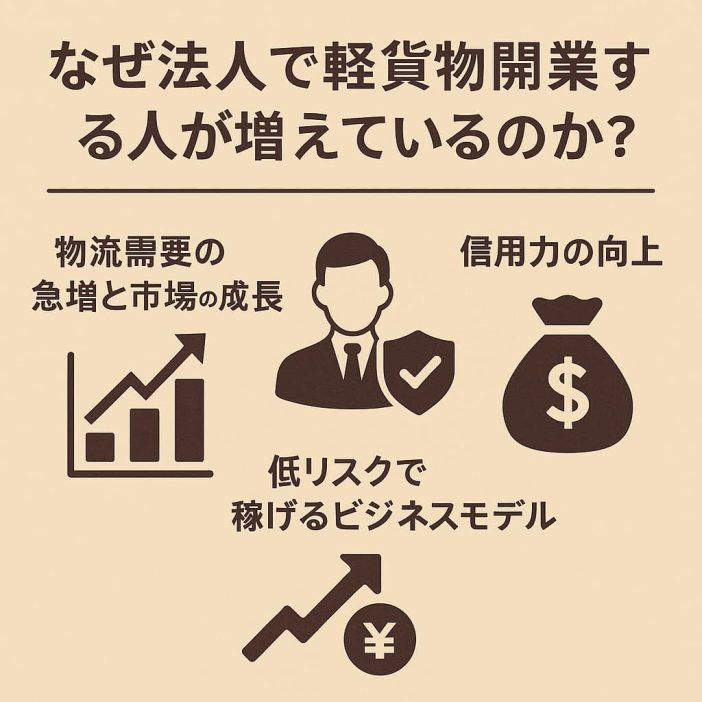

なぜ法人で軽貨物開業する人が増えているのか?

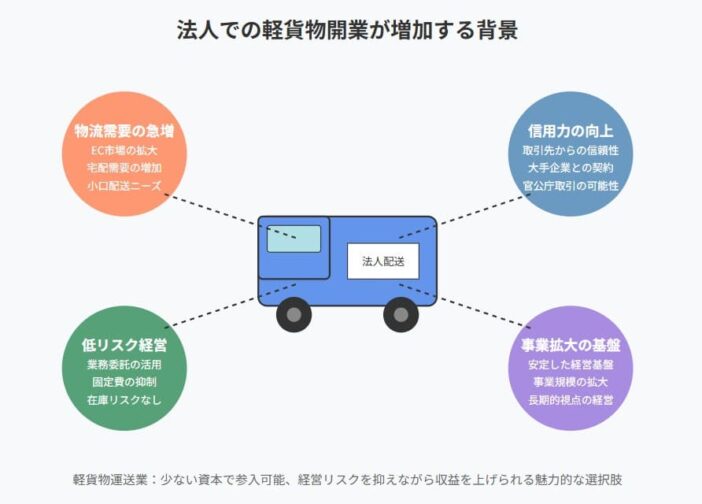

軽貨物運送業を法人として始める事業者が増加している背景には、いくつかの重要な理由があります。

まず第一に、物流需要の急増と市場の成長が挙げられます。近年のEC市場の爆発的な拡大やコロナ禍を経た宅配需要の定着により、軽貨物運送の需要は年々増加の一途をたどっています。

特に小口配送や即日配達のニーズが高まる中、大手運送会社だけでは対応しきれない配送ルートが多数発生しており、軽貨物運送業の市場規模も着実に拡大しています。この成長市場に参入するにあたり、長期的視点で安定した経営基盤を構築するため、法人形態を選択する事業者が増えているのです。

次に、信用力の向上が挙げられます。法人格を持つことで、個人事業主と比較して取引先からの信頼性が高まります。特に大手企業や官公庁との契約では、法人であることが求められるケースも少なくありません。

特筆すべきは、低リスクで稼げるビジネスモデルである点も法人化の動きを後押ししています。

軽貨物運送業の大きな特徴は、ドライバーを業務委託として起用できることにあります。正社員を雇用する必要がないため、社会保険料や固定給与などの固定費負担を抑えられます。

また、小売業などと異なり商品在庫を持つ必要がないため、不良在庫による損失や資金繰り悪化による破産リスクが極めて低いというメリットがあります。このように、比較的少ない資本で始められ、経営リスクを抑えながら収益を上げられる点が、法人形態での軽貨物業参入の魅力となっています。

このような背景から、将来的な事業拡大を見据えたり、安定した経営基盤を確立したいと考える起業家にとって、法人形態での軽貨物開業は魅力的な選択肢となっているのです。

軽貨物運送事業を法人で行うメリット

- 法人化による信用力向上、事業機会拡大

- 節税効果で手元に残る資金を増やす

- 組織化による効率的事業運営、成長を図る

- 有限責任によるリスク軽減、安心を得る

- 資金調達の多様化、事業規模拡大

- 事業承継を見据える、長期的な計画

法人化による信用力向上、事業機会拡大

個人事業主として軽貨物運送業を営む場合と比較して、法人名義で事業を行うことは、社会的な信用力を大きく向上させる可能性があります。法人登記を行うことで、事業の存在が公的に証明され、顧客や取引先からの信頼を得やすくなります。

| 信用力の向上 | 個人事業主と比較して、法人名義で事業を行うことは社会的な信用力を大きく向上させる可能性があります。 |

| 公的な証明 | 法人登記を行うことで、事業の存在が公的に証明され、顧客や取引先からの信頼を得やすくなります。 |

| 取引条件 | 特に、大手の企業や組織と取引を行う際には、法人格であることが契約の条件となるケースも少なくありません。 |

| 事業機会の獲得 | 信用力の向上は、これまで手が届かなかった新たな事業機会の獲得につながり、事業の成長を大きく後押しするでしょう。 |

特に、大手の企業や組織と取引を行う際には、法人格であることが契約の条件となるケースも少なくありません。信用力の向上は、これまで手が届かなかった新たな事業機会の獲得につながり、事業の成長を大きく後押しするでしょう。

節税効果で手元に残る資金を増やす

法人化は、個人事業主には認められていない様々な節税対策を可能にし、結果として手元に残る資金を増やす効果が期待できます。

例えば、法人では、経営者自身への給与(役員報酬)を損金として計上できるため、所得税の負担を軽減できます。

| 節税対策の多様化 | 法人化は、個人事業主には認められていない様々な節税対策を可能にし、結果として手元に残る資金を増やす効果が期待できます。 |

| 役員報酬の損金計上 | 法人では、経営者自身への給与(役員報酬)を損金として計上できるため、所得税の負担を軽減できます。 |

| 経費として認められる範囲の拡大 | 生命保険料の一部や、家族への給与なども経費として認められる場合があります。 |

| 税制上の優遇措置 | 消費税の免税期間や、法人特有の税制上の優遇措置を活用できる可能性もあります。(※具体的な税務に関する判断は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。) |

また、生命保険料の一部や、家族への給与なども経費として認められる場合があります。さらに、消費税の免税期間や、法人特有の税制上の優遇措置を活用できる可能性もあります。(※具体的な税務に関する判断は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。)

組織化による効率的事業運営、成長を図る

法人組織とすることで、事業運営の効率化と更なる成長を目指しやすくなります。

明確な役割分担や責任体制を構築できるため、従業員を雇用して組織的に事業を拡大していくことが可能になります。

また、業務プロセスを標準化したり、ITツールを導入したりすることで、生産性の向上を図ることも容易になります。組織化された運営体制は、事業の持続的な成長を支える強固な基盤となるでしょう。

有限責任によるリスク軽減、安心を得る

株式会社などの法人形態を選択した場合、出資者は出資額を上限として責任を負う有限責任となります。

これは、万が一事業がうまくいかず負債を抱えてしまった場合でも、原則として個人の財産までを失うリスクを軽減できるという大きなメリットです。

個人事業主の場合は、事業上の負債は個人の責任となるため、この点は法人化による大きな安心感につながります。ただし、融資の際に個人保証が求められるケースなど、例外もありますので注意が必要です。

資金調達の多様化、事業規模拡大

法人化することで、個人事業主の段階では難しかった多様な資金調達手段を利用できるようになります。

例えば、株式会社であれば株式を発行して投資家から資金を調達したり、金融機関からの融資を受けやすくなる可能性があります。

信用力の向上と相まって、より多くの資金を事業に投入できるようになることで、車両の増車や事業所の拡大、新たな事業展開など、事業規模を大きく拡大していくための選択肢が広がります。

事業承継を見据える、長期的な計画

個人事業主の場合、事業主の引退や死亡によって事業が途絶えてしまう可能性がありますが、法人組織であれば、事業承継を計画的に行うことができます。

株式譲渡や事業譲渡といった形で、後継者へスムーズに事業を引き継ぐことが可能となり、長年培ってきた事業を次世代へと繋いでいくことができます。これは、長期的な視点で事業の継続と発展を考える上で、大きなメリットとなります。

軽貨物運送事業を法人で行うデメリット

- 法人設立にかかる費用と手間

- 煩雑になる経理・税務処理と事務作業の増加

- 法人ならではの税金負担、社会保険料が生じる

- 許認可申請・維持は複雑、コストがかかる

- 個人事業主と比較して増える管理業務、責任増す

- 経営の自由度、柔軟性低下

軽貨物運送業を法人形態で営むことには多くのメリットがある一方で、見過ごせないデメリットも存在します。個人事業主から法人へのステップアップを検討する際は、以下のような課題についても十分に理解しておくことが重要です。

法人設立にかかる費用と手間

法人を設立するためには、個人事業主として開業する場合と比較して相当の初期費用と手間がかかります。

まず、会社設立時には定款の作成と認証が必要となり、公証人手数料だけでも5万円程度の費用が発生します。さらに、登録免許税(株式会社であれば資本金の0.7%、最低15万円)や、登記申請書類の作成費用、印鑑証明書の取得費用なども必要です。

| 項目 | 内容 | 費用(目安) | 期間(目安) |

|---|---|---|---|

| 会社設立時の費用 | 定款の作成・認証 | 公証人手数料:約5万円 | 1〜2ヶ月(手続き全体) |

| 登録免許税(株式会社) | 資本金の0.7%(最低15万円) | ||

| 登記申請書類作成費、印鑑証明書取得費など | - | ||

| 専門家への依頼 | 司法書士・行政書士への報酬 | 5〜15万円程度(依頼内容による) | - |

| 法人設立の初期費用合計(目安) | 20〜30万円程度 | - | |

| 手続き期間 | 定款作成〜各種届出 | 1〜2ヶ月程度 | |

| 備考 | 専門知識が必要、事業開始の遅延可能性あり | ||

また、法人設立には専門的な知識も求められるため、多くの場合、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することになります。この専門家への報酬も含めると、法人設立の初期費用は合計で20〜30万円程度になることも珍しくありません。

さらに、定款の作成から登記申請、各種届出書類の提出まで、手続きの完了には通常1〜2ヶ月程度の期間を要します。この間、事業開始のタイミングが遅れる可能性もあるため、計画的な準備が必要です。

煩雑になる経理・税務処理と事務作業の増加

法人化すると、個人事業主時代よりも経理・税務処理が格段に複雑になります。法人では複式簿記による記帳が義務付けられており、日々の取引をより詳細に記録する必要があります。また、決算書類として貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書などの作成も求められます。

| 項目 | 個人事業主 | 法人 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 記帳方式 | 単式簿記 | 複式簿記 | より詳細な記録が必要 |

| 決算書類 | - | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など | 作成義務あり |

| 税務申告・納税 | 所得税、住民税、事業税(場合による)、消費税(場合による) | 法人税、法人住民税、法人事業税、源泉所得税、消費税 | 手続きが複雑化 |

| 消費税免税の可能性あり | 原則として設立1期目から課税事業者 | 消費税の取り扱いが異なる | |

| - | - | 納税義務が増える可能性 | |

| 専門家への依頼 | 必要に応じて | 税理士への依頼が一般的 | 顧問料が継続的に発生(月額3〜10万円程度) |

| その他費用 | - | 経理ソフト導入費用、事務担当者の人件費 | 発生する可能性あり |

税務面では、法人税、法人住民税、法人事業税などの申告・納税の手続きが必要となり、源泉所得税の納付や消費税の申告なども個人事業主より複雑になる傾向があります。特に消費税については、個人事業主であれば免税事業者になれる場合でも、法人では設立1期目から課税事業者として消費税の納税義務が生じることがあります。

これらの経理・税務処理を適切に行うためには、税理士などの専門家に依頼するケースが多く、その費用として月額3〜10万円程度の顧問料が継続的に発生します。また、経理ソフトの導入費用や、事務作業を担当する人材の確保も必要になるかもしれません。

法人ならではの税金負担、社会保険料が生じる

法人化することで生じる独自の税金負担も見逃せないデメリットです。例えば、黒字決算の場合、法人税(税率約15%〜23.2%)に加え、地方税である法人住民税や法人事業税なども課せられます。また、赤字であっても法人住民税の均等割(年間7万円程度)は納税しなければなりません。

| 税金・社会保険 | 概要 | 個人事業主との比較 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 法人税等 | 法人税 | - | 黒字決算の場合に課税(税率約15%〜23.2%) |

| 法人住民税 | 地方税 | - | 赤字でも均等割(年間約7万円)が発生 |

| 法人事業税 | 地方税 | - | 黒字決算の場合に課税 |

| 社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料(事業主負担分) | 国民健康保険、国民年金と比較して負担増の可能性 | 代表者が従業員を兼ねる場合は加入義務 |

| 共通の注意点:起業初期は固定費負担が経営を圧迫するリスクあり。法人成り検討時には、増加する税金・社会保険料負担を十分に試算し、収益でカバーできるか見極めが必要。 | |||

さらに、代表者が従業員を兼ねる場合、社会保険への加入が義務付けられます。健康保険料や厚生年金保険料の事業主負担分が発生し、個人事業主として国民健康保険や国民年金に加入していた場合と比較して、保険料負担が増加することがあります。

特に起業初期は収益が安定しない中で、これらの固定的な費用負担が経営を圧迫するリスクがあります。法人成りを検討する際には、増加する税金や社会保険料の負担を十分に試算し、収益面でそれらをカバーできるかどうかを見極める必要があります。

許認可申請・維持は複雑、コストがかかる

軽貨物運送事業を営むためには、一般貨物自動車運送事業の許可または軽貨物運送業の届出が必要ですが、法人の場合、個人事業主よりも許認可申請の要件が厳格になることがあります。例えば、資金力や車両保有台数、事業用の営業所の確保などについて、より高い基準が求められる場合があります。

| 項目 | 概要 | 個人事業主との比較 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 許認可申請の要件 | 一般貨物自動車運送事業の許可または軽貨物運送業の届出が必要 | 資金力、車両保有台数、営業所などでより高い基準が求められる場合がある | 事前に要件を詳細に確認する必要あり |

| 許認可取得後の遵守事項 | 定期的な報告義務 | - | 報告書の作成・提出が必要 |

| 車両の点検整備記録の保管 | - | 適切な記録管理体制の構築が必要 | |

| 運行管理者の選任 | - | 有資格者の確保が必要 | |

| 管理業務 | 各種報告、記録保管、運行管理など | - | 専門知識を持つ人材の確保や外部専門家への相談費用が発生する場合がある |

| 事業拡大時の手続き | 車両増車、事業拡大の際に許認可の変更申請や追加手続きが必要 | - | その都度費用と手間がかかる |

| 共通の注意点:法人としての信用力維持のため、コンプライアンス対応の徹底が不可欠。 | |||

また、許認可の取得後も、定期的な報告義務や車両の点検整備記録の保管、運行管理者の選任など、さまざまな遵守事項があります。これらの管理業務を適切に行うためには、専門知識を持った人材の確保や、外部の専門家への相談費用が必要になることもあります。

さらに、軽貨物車両の増車や事業拡大の際にも、その都度許認可の変更申請や追加手続きが必要となり、そのたびに費用と手間がかかります。法人としての信用力を維持するためには、これらのコンプライアンス対応を徹底する必要があるのです。

個人事業主と比較して増える管理業務、責任増す

法人経営者は、個人事業主と比較してさまざまな管理業務や責任を負うことになります。例えば、株式会社の場合、定期的な株主総会や取締役会の開催、議事録の作成・保管が必要です。また、登記事項に変更があった場合には、その都度変更登記を行わなければなりません。

| 管理業務・責任 | 概要 | 個人事業主との比較 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 機関運営 | 株主総会・取締役会の開催、議事録作成・保管(株式会社の場合) | 原則不要 | 定期的な実施と適切な記録管理が必要 |

| 登記事項に変更があった場合の変更登記 | 原則不要 | 都度、法務局への申請が必要 | |

| 法的責任 | 取締役としての善管注意義務・忠実義務(会社法) | - | 違反した場合、株主代表訴訟の対象となる可能性あり |

| 法令違反・事故発生時の社会的責任 | より重い責任を負う可能性 | 社会的な信用を損なう可能性が高い | |

| 事業拡大に伴う業務増加 | 従業員の労務管理・安全管理 | 従業員がいなければ原則不要 | 適切な労務管理体制と安全配慮義務が必要 |

| 取引先との契約管理 | 契約内容による | 契約書の作成・管理が重要 | |

| その他管理業務 | - | 経営者自身のマネジメント能力向上、管理部門の人材確保が必要になる場合あり |

法的責任の面でも、会社法上の取締役としての善管注意義務や忠実義務を負い、これに違反した場合には株主代表訴訟の対象となる可能性もあります。また、法令違反や事故発生時には、個人事業主以上に社会的な責任と批判にさらされることもあるでしょう。

さらに、事業規模が拡大するにつれて、従業員の労務管理や安全管理、取引先との契約管理など、さまざまな業務が増加していきます。これらの管理業務を適切に行うためには、経営者自身のマネジメント能力の向上や、場合によっては管理部門の人材確保なども必要になります。

経営の自由度、柔軟性低下

個人事業主であれば、すべての意思決定を自分一人で迅速に行うことができますが、法人化すると様々な制約が生じ、経営の自由度や柔軟性が低下する場合があります。特に株式会社の場合、重要な経営判断は取締役会での決議を経る必要があり、株主の意向も考慮しなければなりません。

また、会計処理や税務申告においても、法人会計のルールに則った処理が求められるため、個人事業主のように柔軟な資金運用ができなくなる側面があります。例えば、事業資金と生活資金の区別を明確にする必要があり、会社のお金を安易に個人的な用途に使うことはできません。

さらに、一度法人化すると、個人事業主に戻ることは簡単ではありません。会社の解散・清算には相当の費用と時間がかかるため、法人化の決断は慎重に行う必要があります。事業の将来性や成長計画、自身の経営スタイルなどを総合的に考慮し、法人化のタイミングを見極めることが重要です。

法人設立から開業までの基本的な流れ

軽貨物運送業を法人として始める際には、法人設立から実際の事業開始までいくつかの重要なステップがあります。ここでは、その基本的な流れを詳しく解説します。初めて法人を設立する方でも理解しやすいよう、段階的に説明していきます。

会社名の決定と登記

法人設立の第一歩は、会社名(商号)の決定です。会社名は事業内容を反映し、顧客に覚えてもらいやすいものが理想的です。例えば「〇〇運送株式会社」や「〇〇ロジスティクス株式会社」などが一般的です。決定した商号が既に使用されていないか、法務局のホームページで事前に確認することをお勧めします。

会社名が決まったら、法人設立のための登記手続きを進めます。主な手順は以下の通りです。

| 定款の作成 | 会社の基本的なルールを定める定款を作成します。会社の目的(運送業など)、本店所在地、事業年度、役員構成などを記載します。電子定款を利用すれば印紙税が不要となり、コスト削減につながります。 |

| 定款の認証 | 株式会社の場合、作成した定款は公証人による認証が必要です。公証役場へ出向き、認証手数料(通常5万円程度)を支払います。合同会社の場合は定款認証が不要なため、この費用を節約できます。 |

| 資本金の払込 | 会社設立に必要な資本金を準備し、発起人(設立時の株主)の口座に払い込みます。最低資本金の法定要件はなくなりましたが、運送業の許可申請には一定の資金要件があるため注意が必要です。 |

| 登記申請 | 必要書類(定款、印鑑証明書、資本金払込証明書など)をそろえて、管轄の法務局に登記申請を行います。登録免許税(株式会社の場合は最低15万円)が必要です。申請から約1週間程度で登記が完了し、会社の法人格が正式に付与されます。 |

登記完了後は、法務局から登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、会社の法人印鑑を作成して印鑑登録を行います。これらの書類は、今後の各種手続きで必要となる重要な証明書類です。

運送業許可の申請

法人登記が完了したら、次は軽貨物運送業を行うための許可申請です。軽貨物運送業(最大積載量350kg未満の車両のみを使用)の場合、一般的には「貨物軽自動車運送事業」として届出制となりますが、事業規模や使用する車両によっては「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要になる場合もあります。

| 貨物軽自動車運送事業(届出制)の場合 | 管轄の運輸支局または運輸局に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出します。添付書類として、登記事項証明書、事業用自動車の概要を記載した書類、車検証の写し、事業場の使用権を証する書類(賃貸契約書など)などが必要です。届出は比較的簡単で、通常1〜2週間程度で受理されます。 |

| 一般貨物自動車運送事業(許可制)の場合 | 一定の資金要件(資本金や自己資本額)、営業所要件、車両台数要件などの厳格な基準を満たす必要があります。運行管理者の選任や、適切な車両整備・点検体制の整備なども求められます。申請から許可取得まで通常2〜3ヶ月程度かかることが一般的です。 |

いずれの場合も、申請の際には行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に許可制の場合は、申請書類の作成や要件の確認が複雑であるため、専門家のサポートが効果的です。

車両準備と保険加入

運送業の許可申請と並行して、事業用車両の準備も進めます。軽貨物運送業では主に軽バン(軽貨物車)を使用しますが、その調達方法には購入、リース、レンタルなどの選択肢があります。

| 新車購入 | 初期費用は高いものの、故障リスクが低く、長期的に使用する場合はコスト効率が良い場合があります。 |

| 中古車購入 | 初期投資を抑えられますが、メンテナンス費用が高くなる可能性があります。 |

| リース契約 | 毎月定額の支払いで、車検やメンテナンスもパッケージに含まれる場合が多く、資金計画が立てやすいメリットがあります。 |

| レンタル | 短期間の利用や季節的な需要に対応する場合に適しています。 |

車両を準備したら、必ず事業用の自動車保険に加入します。一般的な自家用車の保険とは補償内容や保険料が異なります。特に以下の点に注意が必要です。

| 対人・対物賠償保険 | 業務使用の場合、補償限度額を高めに設定することが一般的です。 |

| 貨物賠償保険 | 運送中の荷物に対する損害賠償をカバーする保険も検討しましょう。 |

| 搭乗者保険 | ドライバーの安全を守るための保険も重要です。 |

| 事業用保険であることの明示 | 保険会社には必ず「事業用」として使用することを伝え、適切な保険プランを選びましょう。 |

また、車両の外装には会社名や「軽貨物運送事業者」などの表記を行うことが一般的です。これは法的な義務ではありませんが、事業用車両であることを示すことで信頼性が高まります。

開業準備と届け出

法人登記と運送業の許可を取得し、車両も準備できたら、実際の事業開始に向けた最終準備を行います。主な手続きとして以下のものがあります。

| 税務関係の届出 | 法人設立届出書: 設立から2ヶ月以内に管轄の税務署に提出します。 |

| 青色申告の承認申請書: 設立事業年度の確定申告を青色申告で行いたい場合は、設立から3ヶ月以内に提出します。 | |

| 給与支払事務所等の開設届出書: 従業員を雇用する場合に必要です。 | |

| 法人住民税・事業税の申告: 都道府県税事務所や市区町村の税務課にも法人設立の届出を行います。 | |

| 社会保険関係の手続き | 健康保険・厚生年金保険新規適用届: 従業員を雇用する場合、年金事務所に提出します。 |

| 労働保険関係成立届: 労働基準監督署に提出し、労災保険や雇用保険の加入手続きを行います。 | |

| その他の準備 | 取引先の開拓: 宅配業者や物流企業への営業活動を行い、業務委託契約の締結を目指します。 |

| 事務所・駐車場の確保: 事業の拠点となる事務所や、車両の駐車スペースを確保します。 | |

| 業務管理システムの導入: 配送管理や請求書発行などを効率化するためのシステムやソフトウェアの導入を検討します。 | |

| ドライバーの確保(業務委託の場合): 事業拡大に備えて、ドライバーの募集や教育体制の整備を行います。 |

これらの準備が整ったら、いよいよ実際の配送業務を開始することができます。初期段階では小規模からスタートし、徐々に取引先や配送エリアを拡大していくことが、安定した事業運営につながるでしょう。

法人としての軽貨物運送業は、適切な準備と手続きを経ることで、安定した事業基盤を築くことができます。特に創業初期は専門家のアドバイスを積極的に取り入れながら、コンプライアンスを遵守した経営を心がけることが重要です。

法人での軽貨物開業で失敗しないための注意点

軽貨物運送業を法人として始める際には、成功への道筋を立てるためにいくつかの重要な注意点があります。これらのポイントを事前に理解し、適切に対応することで、多くの新規参入者が陥りがちな失敗を回避することができます。

過大な初期投資を避ける

軽貨物業界での失敗例として最も多いのが、開業時に必要以上の投資を行うケースです。特に注意すべき点は以下の通りです。

| 初期費用を抑えるポイント | 具体的な対策 | 理由・メリット |

|---|---|---|

| 車両投資 | 中古車の購入やリース契約から始める | 初期の購入費用を大幅に削減できる |

| 車両投資 | 需要と供給を見ながら段階的に車両を増やす | 無駄な投資を避け、リスクを低減できる |

| 事務所設備 | 必要最小限のスペースからスタートする | 賃料や光熱費などの固定費を抑制できる |

| 事務所設備 | オンライン管理システムを活用する | 物理的なオフィススペースの必要性を減らせる |

| 人材採用 | 最初は経営者自身がドライバーを兼任する | 人件費を抑え、初期の固定費を削減できる |

| 人材採用 | 業務委託形態でドライバーを確保する | 社会保険料などの負担を軽減できる |

取引先の分散と契約内容の精査

| コスト削減の工夫 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 車両投資を抑える | 中古車やリースから始める |

| 需要を見ながら段階的に増やす | |

| 事務所設備を抑える | 必要最小限のスペースで始める |

| オンライン管理システムを活用する | |

| 人材採用を抑える | 最初は経営者自身が業務を兼任する |

| 業務委託の活用を検討する |

法令遵守とコンプライアンス意識

| 注意点 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 特定取引先への依存 | 複数の取引先を開拓し、リスクを分散する |

| 契約条件の確認 | 報酬体系、支払いサイト、責任範囲などを細かく確認する |

| 季節変動への対応 | 繁忙期に対応できる体制を整える |

| 季節変動への対応 | 閑散期でも固定費をカバーできる収益計画を立てる |

資金繰り管理の徹底

| 資金管理のポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 運転資金の確保 | 入金サイクルを考慮し、燃料費や人件費をカバーできる資金を準備する |

| 運転資金の確保 | 最低でも3ヶ月分の固定費を確保しておくのが理想 |

| 経費管理の徹底 | 燃料費、車両メンテナンス費、保険料などを細かく管理する |

| 経費管理の徹底 | 燃費向上や効率的な配送ルート設計で燃料費を抑える |

| 税金の理解と準備 | 各種税金の納付時期と金額を事前に把握する |

| 税金の理解と準備 | 消費税は2年目以降に発生することが多いため、初年度から準備する |

マーケティングと差別化戦略

| ニッチ市場の開拓 | 大手が対応しにくい小口配送や特殊な配送ニーズ(時間指定、丁寧な梱包対応など)に特化することで、競争の激しい一般市場での価格競争を避けられます。 |

| サービスの付加価値 | 単なる配送だけでなく、荷物の集荷代行、簡易な梱包サービス、配送状況のリアルタイム通知など、付加価値サービスを提供することで差別化を図りましょう。 |

| 地域密着型の展開 | 特定のエリアに特化し、そのエリア内での細かなニーズに応えることで、地域に根ざした信頼関係を構築できます。地域の商店街や小規模事業者との連携も有効です。 |

技術活用と効率化

| 配送管理システムの導入 | 手作業での配車や伝票管理ではなく、クラウド型の配送管理システムを活用することで、業務効率化とコスト削減が可能になります。 |

| デジタル化の推進 | 請求書発行や経理処理などの事務作業も、クラウド会計ソフトやオンラインバンキングを活用することで効率化できます。 |

| 燃費向上と環境対応 | エコドライブの実践や定期的な車両メンテナンスにより、燃料コストの削減と環境負荷の軽減を両立させましょう。将来的には電気自動車(EV)など環境対応車への移行も視野に入れると良いでしょう。 |

将来を見据えた事業計画

| 段階的な成長戦略 | 「まずは1台から始めて実績を作り、半年後に2台目、1年後に事務所拡張」というように、具体的な数値目標と時期を設定した事業計画を立てることが重要です。 |

| 事業の多角化 | 軽貨物運送だけでなく、将来的には倉庫業や物流コンサルティングなど、関連事業への展開も視野に入れておくと、経営の安定性が高まります。 |

| 出口戦略の検討 | 事業の成長後の選択肢(規模拡大、事業売却、M&Aなど)についても、長期的な視点で考えておくことが経営者として重要です。 |

法人での軽貨物開業は、適切な準備と戦略的な経営判断によって、安定した収益を生み出すビジネスとなり得ます。これらの注意点を踏まえ、市場環境の変化にも柔軟に対応できる経営体制を構築することが、長期的な成功への鍵となるでしょう。

ハウンドジャパンは、業務委託なのに「引っ越し時の補助金」や「有給取得」、「お見舞金制度」といった福利厚生も用意されています。

また、ドライバーに担当者が付き、案件や仕事の悩みなども相談でき、軽貨物で安定して稼ぐためのサポートをしてくれます。

案件数は関東でもトップクラスを誇るので、仕事に困ることもありません。

月収50万円も目指せる!

年商1億も可能!