「みん社保」と「社保の窓口」は、社会保険料を削減できるサービスですが、どちらを選ぶべきか迷いますよね。

この記事では、それぞれのサービスの違いを詳しく解説し、どちらがあなたに合っているかを見つけるお手伝いをします。

年間100万円以上削減出来た方も!

目次

みん社保と社保の窓口とは?

「みん社保」も「社保の窓口」も、フリーランスや個人事業主が社会保険に加入するための支援サービスです。

いずれも、社会保険適用事業所において「理事」または「業務委託者」としての立場を持ち、報酬を受け取ることで、協会けんぽ+厚生年金に加入できる仕組みになっています。

どちらのサービスも法令に基づいた方法で運営されており、社労士や税理士の監修もある安心の制度です。

みん社保とは

「みん社保」は、一般社団法人ITフリーランス協会が運営する社会保険加入支援サービスです。

加入者は「非常勤理事」として団体に参画し、理事報酬を受け取る形で社会保険へ加入します。

✅ 特徴と仕組み

- 加入者は「一般社団法人の理事」として報酬を受け取る

- 毎月の報酬:56,000円(源泉徴収・社会保険料天引き後)

- 支払い:会費として99,000円 → 差額の43,000円が実質的な保険料負担

| 費用内訳 | 金額 |

|---|---|

| 会費支払額 | 99,000円 |

| 理事報酬受取額 | 56,000円 |

| 実質負担 | 43,000円 |

✅ 安心ポイント

- 社労士・税理士の監修体制

- 協会けんぽ・厚生年金への正式加入

- 活動実績(アンケート)による実態の確保

- 会費の一部は経費計上も可能

社保の窓口とは

「社保の窓口」は、一般社団法人社保の窓口が提供する社会保険料削減支援サービスです。

加入者は「賛助理事」や「業務委託理事」として報酬を受け取り、社会保険に加入します。

✅ 特徴と仕組み

- 加入者は「業務委託的な理事」として報酬を受け取る

- 報酬額:56,000円(同上)

- 初期支払い:96,000円 → 実質負担は40,000円

| 費用内訳 | 金額 |

|---|---|

| 会費支払額 | 96,000円 |

| 理事報酬受取額 | 56,000円 |

| 実質負担 | 40,000円 |

✅ 安心ポイント

- 税理士出身の代表が運営

- 社労士とも連携した体制で法令順守

- 実務的な活動報告を前提とした設計

- 確定申告支援や案件紹介など特典もあり

共通する特徴と安心材料

両サービスとも、以下の点で共通しています。

✅ 共通する特徴

- 社会保険適用事業所を通じた協会けんぽ+厚生年金の正規加入

- 月額保険料の定額制(家族扶養込み)

- 職種・業種・地域を問わず加入可能

- 社労士や税理士が監修・連携している

- 過去に数千人以上の加入実績がある(公式説明より)

比較一覧表|違いを5秒で把握

「みん社保」と「社保の窓口」は、仕組みや加入形態こそ似ていますが、実質負担額・契約の柔軟性・サービス特典などに違いがあります。

まずは、両者の主要項目を一覧表で比較してみましょう。

✅ 基本項目の比較表

| 比較項目 | みん社保 | 社保の窓口 |

|---|---|---|

| 加入形態 | 一般社団法人の「非常勤理事」 | 一般社団法人の「非常勤理事」 |

| 支払形式 | 月額99,000円を支払い → 報酬56,000円受取 | 月額96,000円を支払い → 報酬56,000円受取 |

| 実質負担額(目安) | 月額 43,000円 | 月額 40,000円 |

| 家族の扶養対応 | 対応(扶養人数に関わらず定額) | 対応(扶養人数に関わらず定額) |

| 加入先の保険 | 協会けんぽ+厚生年金 | 協会けんぽ+厚生年金 |

| 監修体制 | 社労士・税理士が監修 | 税理士出身代表+社労士と連携 |

| 活動報告義務 | 月1回のアンケート形式 | 実務的な報告を求められることがある(要確認) |

| 副次的な特典 | セミナー・相談会など(フリーランス協会) | 確定申告支援・フリー案件紹介・奨励制度など |

| 経費計上の可否 | 会費の一部が「諸会費」として経費計上可能 | 同様に会費の一部が経費対象 |

📌 金額の流れイメージ

| 項目 | みん社保 | 社保の窓口 |

|---|---|---|

| 支払い額(会費) | 99,000円 | 96,000円 |

| 受取報酬 | 56,000円 | 56,000円 |

| 実質負担額 | 43,000円 | 40,000円 |

➡ 両者とも、報酬を得て社会保険料を差し引いた形での“実質負担”となる点は共通しています。

✅ まとめ:大まかな傾向

- コスト重視派には社保の窓口(実質40,000円)

- 協会の特典や経費処理重視ならみん社保(理事ポジションや会費の性格)

どちらも「扶養込みで定額」かつ「厚生年金加入」という大きなメリットがあります。

次章では、なぜこうした仕組みで社会保険に加入できるのか?その背景と法的根拠を解説します。

加入の仕組みと流れ

「みん社保」と「社保の窓口」は、どちらも“会社に所属しなくても社会保険に加入できる”という仕組みを活用しています。

では、なぜ個人事業主が社会保険(協会けんぽ+厚生年金)に入れるのでしょうか?

その理由は、「理事としての報酬を受け取る」という法令に則った正当な方法で、保険適用要件を満たしているからです。

加入できる理由:社会保険適用の基本要件

通常、社会保険に加入するには以下の条件を満たす必要があります。

| 加入要件 | 内容 |

|---|---|

| 被保険者の事業所に所属していること | 正式な社会保険適用事業所である法人または団体が必要 |

| 報酬を得ていること | 給与・報酬などの継続的な所得があることが前提 |

| 就労実態があること | 社内の役員・理事などとして一定の活動または報告が求められる |

「みん社保」と「社保の窓口」は、この要件を満たすように設計されています。

加入者は団体の理事や賛助理事として形式的なポジションを持ち、報酬(56,000円)を受け取ることで保険資格を得ます。

加入の基本フロー(共通)

- 公式サイトから問い合わせ・仮申込み

- 日程調整の上、担当者と面談(Zoomなど)

- 仕組みや契約内容の説明を受け、同意後に入会手続き

- 毎月、協会けんぽ・厚生年金への加入が継続

- 保険証が発行され、扶養の追加申請も可能

このように、会社を設立する必要もなく、“法人に属している”と同じ社会保険メリットを受けられるのが最大の特長です。

削減シミュレーション|いくらお得になる?

「みん社保」や「社保の窓口」の大きな魅力は、国民健康保険+国民年金に比べて、毎月の社会保険料を大幅に抑えられる点にあります。

両サービスでは、会費を支払う代わりに報酬を受け取る形式を取ることで、保険料の実質的な負担を大幅に軽減できます。

ここでは、具体的な職業・家族構成別のシミュレーションを通して、どのくらい保険料が削減できるのか?を見ていきましょう。

代表的な削減ケース(みん社保・社保の窓口)

社会保険料の削減効果は、年齢・年収・扶養家族の有無によって異なりますが、月間で数千円〜数万円、年間では最大100万円近い削減が実現できることもあります。

以下は、実際に公開されているシミュレーションをもとにした削減事例です。

みん社保の削減例

| 年齢 | 家族構成 | 職業 | 加入前の保険料 | 加入後の負担 | 削減額(月) | 削減額(年) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 42歳 | 既婚・子2人 | 経営コンサルタント | 83,969円 | 43,000円 | 約40,969円 | 約49万円 |

| 26歳 | 独身 | 配送業 | 46,940円 | 43,000円 | 約3,940円 | 約47,000円 |

| 34歳 | 独身 | IT関連 | 59,660円 | 43,000円 | 約16,660円 | 約20万円 |

社保の窓口の削減例

| 年齢 | 家族構成 | 職業 | 加入前の保険料 | 加入後の負担 | 削減額(月) | 削減額(年) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 37歳 | 既婚・子1人 | デザイナー | 67,520円 | 40,000円 | 約27,520円 | 約33万円 |

| 45歳 | 既婚 | システムエンジニア | 103,180円 | 40,000円 | 約63,180円 | 約75万円 |

| 28歳 | 独身 | エンジニア | 58,260円 | 40,000円 | 約18,260円 | 約22万円 |

どちらのサービスを利用しても、従来の国保+国民年金に比べて、家計に与えるインパクトは非常に大きいことがわかります。

特に扶養家族がいる方や、国保で高額な保険料を支払っている方は、実質半額以下にできるケースもあるため、非常に有効な選択肢となります。

扶養家族ありの場合の影響

みん社保・社保の窓口ともに大きな魅力の一つが、扶養家族を含めても保険料が定額で済む点です。

通常、国民健康保険では、扶養家族(配偶者・子どもなど)の人数に応じて保険料がどんどん高くなっていきます。

しかし、これらのサービスでは、協会けんぽの仕組みにより、加入者1人分の保険料で扶養家族をカバーできるのです。

例:家族3人を扶養するケース

| 内容 | 国民健康保険の場合 | みん社保・社保の窓口利用時 |

|---|---|---|

| 本人の保険料 | 約35,000円 | 約43,000円(定額) |

| 配偶者の保険料 | 約25,000円 | 0円(扶養) |

| 子ども2人の保険料 | 約20,000円 | 0円(扶養) |

| 合計 | 約80,000円 | 約43,000円(変動なし) |

このように、家族が増えても保険料が増えないという点は、子育て世帯や配偶者が専業主婦(夫)の場合にとても大きなメリットです。

デメリット・注意点まとめ

どんなに優れたサービスにも、メリットと同時に注意すべきポイントは存在します。

「みん社保」や「社保の窓口」も例外ではなく、利用にあたっては制度的な制限や事前に理解しておくべき条件があります。

ここでは、両サービスに共通するデメリットと、それぞれの特徴に応じた注意点について詳しく見ていきます。

両者に共通する注意点

「みん社保」と「社保の窓口」は、制度上は合法であり、社会保険適用事業所に基づいた正規の仕組みで運用されています。

しかし、利用にあたってはいくつかの制限や留意点があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

よくある共通の注意点

- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金上限が減少

- 国民年金の第1号被保険者(個人事業主など)は月68,000円まで掛けられますが、社会保険に加入すると第2号被保険者扱いとなり、上限は月23,000円に下がります。

- iDeCoを重視している方は要注意です。

- 小規模企業共済に新規加入できなくなる

- すでに加入していれば継続は可能ですが、社会保険加入後は「個人事業主ではない」扱いとなるため、新たな加入は不可となります。

- 毎月の活動報告・アンケート回答が必要

- 加入者は「理事」や「委託者」という形式をとるため、形だけでなく“一定の関与”が必要です。

- 実態確保のために、月に1度アンケートや報告書を提出する仕組みになっています(内容は5〜15分程度の軽いものが多い)。

これらの制約を正しく理解していれば、特にトラブルやデメリットにはつながりません。

むしろ、法令を順守しながら保障を得られるサービスとして、安心して利用することが可能です。

社保の窓口独自の注意点

「社保の窓口」は、みん社保と比較して月額の実質負担が少ないなどのメリットがありますが、運用スタイルの違いによる注意点も存在します。

とくに以下の2点は、加入前に確認しておくべき重要なポイントです。

月末に96,000円のキャッシュを準備する必要がある

社保の窓口では、毎月の報酬(56,000円)を受け取る前に、サービス利用料として96,000円を先に支払う必要があります。

この支払いは月末締めが基本で、支払い完了後、2〜3営業日後に報酬が振り込まれる仕組みです。

✅ 先払いで資金が必要

➡ 資金繰りに余裕がない場合は、月末の出費に注意が必要です。

実務的な活動が求められることがある

社保の窓口は、加入者を「賛助理事」や「業務委託理事」として扱います。

そのため、単なる形式上の所属ではなく、なにかしらの実務的な関与や貢献が前提とされるケースもあります。

具体的な活動内容や報告の程度は、個人の職種や契約内容によって異なります。

加入前に説明を受け、実態に合った契約内容かどうかをよく確認することが推奨されます。

これらのポイントは、逆に言えば「制度の透明性を高めるための健全な運用」ともいえます。

実務経験のあるフリーランスにとっては、過剰な負担ではなく、むしろ信頼性を高める要素にもなり得ます。

法令順守と安全性|怪しくない理由

「理事として社会保険に加入する?なんだか怪しい…」と感じた方もいるかもしれません。

実際、制度の仕組みを知らずに聞くと、「抜け道的な節税スキームなのでは?」と疑念を抱くのも無理はありません。

しかし、みん社保・社保の窓口はいずれも、社会保険法に則って正規の手続きを踏んで運営されている制度です。

ここでは、その安全性・合法性の根拠と、信頼できる運営体制について詳しくご紹介します。

適法な仕組みである根拠

みん社保・社保の窓口の社会保険加入スキームは、法律の抜け道やグレーゾーンではなく、制度の範囲内で正当に運営されている仕組みです。

それぞれが社会保険適用事業所として認可を受け、厚生年金・協会けんぽに正式に加入しています。

制度上の根拠ポイント

- 社会保険適用事業所の条件を満たしている

- 両サービスとも、法人格(一般社団法人)を持ち、社会保険の加入対象団体として適用認可を受けています。

- 報酬の支給実績がある

- 加入者には毎月56,000円の理事報酬が支給され、これに社会保険料がかかるため、保険法上の「報酬要件」を正当に満たしています。

- 保険料の納付義務を果たしている

- 保険料は法人が協会けんぽ・年金事務所に納付しており、個人が保険料をごまかすような行為とは一切無関係です。

このように、形式ではなく中身のある契約・報酬支払い・保険料納付によって構成されているため、違法性は一切なく、安心して利用できる制度と言えます。

専門家監修と運営体制

合法的な仕組みであっても、「実際に安心して使えるか?」は運営体制に左右されます。

その点において、みん社保・社保の窓口はいずれも信頼性の高い監修体制と、明確な事業運営方針を持っています。

みん社保の監修・運営体制

- 社労士・税理士による制度監修

- 加入条件や報酬設計は、専門家の監修を受けており、法的リスクが生じないよう整備されています。

- 年金事務所・協会けんぽとの正式な連携

- 社会保険の手続きは、運営法人が直接行い、行政と正式にやり取りしています。

- ITフリーランス協会の実績と安心感

- 車両手配、セミナー運営、サポート相談などもあり、単なる「保険加入代行」ではなく、実態ある法人として活動しています。

社保の窓口の監修・運営体制

- 代表が大手税理士法人出身

- フリーランス向けの税務・保険・節税に精通した専門家が設立。制度の根拠を理解した上で運営されています。

- 実務型の理事活動設計

- 加入者が団体に実際の関わりを持つ前提で設計されており、「実態の伴う安心な契約形態」である点が評価されています。

- 確定申告サポートや業務支援特典も

- 税務に強いバックグラウンドを活かし、保険以外のサポートにも力を入れています。

両者とも、制度を形だけでなく“実態あるサービス”として構築しているため、「安心して長期的に利用できる社会保険加入サポート」と言えます。

利用者の口コミ・評判

みん社保や社保の窓口は、制度設計だけでなく、実際の利用者からの評価や満足度も注目されています。

とくに「社会保険の負担が軽くなった」「家族の分もカバーできて助かった」など、金額以上の安心感を得られたという声が多く見られます。

ここでは、実際の口コミから見えてくる両サービスの評価傾向を紹介し、リアルな利用イメージを掴んでいただきます。

良い口コミの傾向

みん社保と社保の窓口、いずれのサービスにも共通しているのが「想像以上に保険料が下がった」「将来への不安が軽減された」という前向きな声です。

数字上のメリットだけでなく、精神的な安心感を得たという感想も多く見られます。

以下は実際の口コミや体験談の一例です。

みん社保の利用者の声

- 「月々10万円以上払っていた保険料が43,000円になり、子ども3人の扶養もカバーできて驚きました」

- 「社労士監修ということで安心して申し込めました。保険証が届いたとき、ホッとしたのを覚えています」

- 「iDeCoや共済の制限はあったけど、経費計上もできるしトータルで考えるとかなり得」

社保の窓口の利用者の声

- 「法人を作らずに厚生年金に加入できるとは思っていなかった。助成金や案件情報のサポートもありがたい」

- 「先払いが必要だけど、資金に余裕がある人には断然おすすめ」

- 「フリーランス歴10年、いろいろ節税策を試したけど、これはかなり強力。周囲にも紹介しています」

口コミの多くが、単なるコスト削減だけでなく、「安心」「信頼できる」「周囲にすすめたい」という高い満足感に基づいている点が印象的です。

気になる口コミ・声

全体的に好意的な口コミが多い「みん社保」と「社保の窓口」ですが、いくつかの利用者からは注意点ややや不便に感じた点についても言及があります。

これらはサービスの質が低いというわけではなく、「あらかじめ知っておけば問題なかった」という声が中心です。

よく挙げられる気になる点

- 「毎月アンケートや活動報告があるのが少し面倒。形式的な内容でも手間に感じる人もいるかも」

- 「iDeCoの上限が下がってしまい、積立を重視していた自分にはデメリットだった」

- 「小規模企業共済に加入できなくなることを後から知って、ちょっとショックだった」

- 「社保の窓口は先払いが必要なので、月末にキャッシュが必要な人には厳しいかもしれない」

特に多いのは、制度の特性上やむを得ない制限(iDeCoや共済など)への不満と、日常の運用上の手間に対する声です。

とはいえ、こうした口コミも「事前に説明を受けて納得した上で加入した」と明言されているケースが多く、トラブルや後悔のような深刻な評価はほとんど見当たりません。

どちらが自分に合っている?タイプ別おすすめ

ここまで「みん社保」と「社保の窓口」の違いや仕組み、料金、口コミなどを比較してきましたが、最終的には「自分にとってどちらが合っているか」が最も重要な判断ポイントです。

このセクションでは、利用者の目的やライフスタイルに応じて、どちらのサービスが向いているのかを整理します。

あなたの状況に照らし合わせながら、最適な選択肢を見つける参考にしてください。

みん社保が向いている人

みん社保は、コストを抑えつつ制度のわかりやすさや信頼性を重視したい方に適しています。

とくに「扶養家族がいる」「初めて社会保険に切り替える」という方には心強い選択肢です。

以下のような方にみん社保はおすすめです。

こんな方におすすめ

- 家族全体の保険料負担を抑えたい方(扶養対応が明確)

- 月額43,000円で安定した負担額を求めている方

- iDeCoや共済よりも社会保険の給付や保障を重視する方

- はじめて社会保険に切り替えるフリーランス・個人事業主

- セミナーやフリーランス協会のサポートにも関心がある方

ポイントまとめ

- 活動報告はアンケート形式で手軽

- 会費の一部が経費計上可能(諸会費として)

- 社労士・税理士による監修で安心感がある

「安定性」「定額制」「実績ある団体の運営」を重視するなら、みん社保は非常にバランスの取れた選択肢といえます。

社保の窓口が向いている人

社保の窓口は、より柔軟な契約スタイルや追加サポートを求める方に適しています。

フリーランス歴が長く、自身の実務に自信のある方にとっては、制度面・コスト面ともに魅力の多いサービスです。

こんな方におすすめ

- 実質負担額を少しでも抑えたい方(40,000円で運用可能)

- 実務的な活動報告に対応できる方(業務委託スタイルに慣れている)

- 確定申告や案件紹介などのサポートも活用したい方

- 毎月の収支にある程度余裕があり、先払いにも対応できる方

- よりフレキシブルな構造の中で社会保険に加入したい方

ポイントまとめ

- 実務前提の仕組みだからこそ制度的にも透明性が高い

- 確定申告サポートやフリーランス特典が充実

- 先払い形式のため、資金繰りを計画的に管理できる人向き

「柔軟性」「コスト最適化」「税務サポート」など、単なる保険加入以上の付加価値を求める方に、社保の窓口は適した選択肢です。

よくある質問(FAQ)

みん社保や社保の窓口を検討する際、多くの方が抱くのが「本当に大丈夫?」「何か裏があるのでは?」という不安です。

このセクションでは、よくある疑問や不安点について、正確でわかりやすい回答をまとめました。

初めて制度に触れる方にも安心して読んでいただけるよう、実際の問い合わせや口コミに基づいた内容を中心に掲載しています。

本当に違法ではないのか?

このサービスの仕組みを初めて知った方の多くがまず気にするのが、「それって合法なの?」という疑問です。

結論からいえば、みん社保も社保の窓口も、いずれも適法な手続きを経た上で、正規の社会保険制度を活用して運営されています。

以下のような点が、合法性の根拠となります。

| 判断基準 | 両サービスの対応内容 |

|---|---|

| 社会保険適用事業所であること | 一般社団法人として適用認可済 |

| 報酬の支払い実績があること | 毎月56,000円の理事報酬が支給され、保険料が控除されている |

| 被保険者に就労・活動実態があること | 月1回のアンケートや実務的な関与で実態性を担保 |

| 社労士・税理士による制度監修があること | 両者とも監修体制が明記されている |

これらの仕組みにより、「形だけの雇用」「虚偽申請」といった違法性のある状態とは異なり、正当な要件を満たした上で保険適用を実現しています。

そのため、制度に則って手続きが行われていれば、違法性の心配はないといってよいでしょう。

途中解約や国保への戻し方は?

みん社保や社保の窓口を利用していても、ライフスタイルの変化や収入状況の変動によって「やめたい」「国民健康保険に戻したい」と思うこともあるかもしれません。

実際には、比較的スムーズに解約・切替が可能です。

以下に、代表的な流れをまとめました。

| 手続き項目 | 内容 |

|---|---|

| 解約の連絡 | 所定のフォームやメールで運営事務局へ連絡(期限あり) |

| 保険脱退手続き | 法人の社会保険脱退届を提出(みん社保・社保の窓口が代行) |

| 国民健康保険への切替 | 市区町村役場での国保・国民年金の再加入(本人が直接申請) |

| 確定申告時の処理 | 理事報酬・会費の経費区分や社会保険料控除の再確認が必要 |

注意点として、月途中での解約でもその月の費用は全額発生する場合があります。タイミングを見て月末に申し出ることで、無駄なく切り替えられます。

また、将来的に再加入したい場合は、状況に応じて再審査や書類の提出が必要になるケースもあります。

社会保険料の控除や経費処理はできるのか?

みん社保や社保の窓口の利用にあたって、「税務処理で損をしないか?」というのは重要な論点です。

結論として、社会保険料控除や経費処理は問題なく可能です。

まず、理事報酬から差し引かれている社会保険料については、確定申告で「社会保険料控除」として計上できます。

一方、みん社保や社保の窓口に支払う「利用料」についても、下記のように経費として処理可能です。

| 項目 | 経費区分の例 | 備考 |

|---|---|---|

| 月額利用料(例:99,000円) | 諸会費、外注費、業務委託費等 | 所得区分・業種により異なる |

| 理事報酬 | 事業収入 | 支給明細に基づき記帳 |

| 差引された社会保険料 | 社会保険料控除 | 国民健康保険料や国民年金と同様に処理可能 |

みん社保の場合、経費対象額は年間60万円(5万円×12カ月)となり、節税効果も期待できます。

確定申告を自力で行うのが難しい場合でも、税理士のサポートが受けられるプランもあり、安心して税務処理を進めることが可能です。

家族を扶養に入れることはできる?

みん社保や社保の窓口では、配偶者や子どもを扶養に入れることが可能です。これは、通常の厚生年金・健康保険と同様の扱いが受けられるからです。

扶養に入れることで、家族の保険料は0円になります。

実際、次のようなケースでも社会保険料は月額43,000円(または40,000円)に据え置きとなります。

| 家族構成(例) | 社会保険料負担額 | 備考 |

|---|---|---|

| 単身(本人のみ) | 43,000円(みん社保) | もしくは40,000円(社保の窓口) |

| 配偶者+子ども1人扶養 | 同上 | 扶養人数に関わらず金額固定 |

| 配偶者+子ども2人扶養 | 同上 | 実質、家族3人分の保険料が定額化 |

このように、「扶養人数が増えても保険料が上がらない」というのは、国民健康保険制度にはない大きなメリットです。

さらに、家族が扶養に入っていることで、医療費の自己負担軽減や高額療養費制度の対象にもなります。

家族ぐるみで保険料を削減したい方にとって、非常に大きな価値がある制度といえるでしょう。

結論:どちらを選ぶべきか?

みん社保と社保の窓口、どちらも社会保険料の大幅な削減と厚生年金への加入という共通の恩恵があります。

しかし、細かく見ていくと「どちらが自分に合っているのか?」は、収入状況・扶養家族の有無・価値観によって異なります。

このセクションでは、具体的な選び方のポイントを整理し、自分にとって最適なサービスを選ぶための判断材料を提供します。

コスト重視なら『社保の窓口』

毎月の負担を1円でも減らしたい場合、社保の窓口の方がコスト面で有利です。

みん社保が実質43,000円のところ、社保の窓口は実質40,000円と、毎月3,000円の差があります。

年間で考えると、以下のようになります。

| 項目 | みん社保 | 社保の窓口 |

|---|---|---|

| 実質負担額(月) | 43,000円 | 40,000円 |

| 実質負担額(年) | 516,000円 | 480,000円 |

| 年間差額 | – | 約36,000円お得 |

また、社保の窓口は扶養家族がいても保険料が定額なので、世帯単位で見てもコスト削減効果が高いです。

資金繰りや節税効果を第一に考える方、もしくは「シンプルに安さ重視」で選びたい方には、社保の窓口が向いているといえるでしょう。

柔軟な加入条件・サポート重視なら『みん社保』

費用面でやや高めな一方、サポート体制や柔軟性で選ぶなら「みん社保」が安心です。

みん社保の特徴は以下の通りです:

- 加入条件がゆるく、職種・地域・所得制限なし

- 毎月の活動負担も比較的軽い

- 社会保険労務士・税理士の監修あり

- ZOOMやLINEでの手厚い相談サポート

また、みん社保では税理士の紹介(有料プランあり)や無料セミナー・給付金情報の配信など、利用者の経済面・生活面の支援も充実しています。

| 比較項目 | みん社保 | 社保の窓口 |

|---|---|---|

| 加入条件 | 職種・地域問わず柔軟 | 明示されていないが実務が必要 |

| サポート体制 | ZOOM対応/専門家監修あり | メール中心(比較的簡素) |

| 相談しやすさ | 専任スタッフの丁寧な案内あり | 必要最低限のやり取り |

| 給付金・補助金の情報 | セミナー・LINE配信あり | 特筆されていない |

このように、将来の不安も含めてトータルでサポートしてほしい方には、みん社保が向いていると言えるでしょう。

こんな人にはおすすめしない

みん社保・社保の窓口ともに多くのメリットがありますが、全ての人に向いているわけではありません。以下のような方には、どちらのサービスもおすすめできない場合があります。

社会保険料がそもそも低い人

- 毎月の国民健康保険+国民年金の合計が 43,000円(または40,000円)未満 の人

- 所得が低く、保険料の負担がもともと軽い人

→ こうした方が利用しても、金銭的なメリットが出にくいため、加入は慎重に検討すべきです。

家族の扶養に入っている人

- 配偶者の社会保険に扶養として加入している人

→ 現在社会保険料を払っていない人があえて有料サービスに加入すると、負担が増えるリスクがあります。

経費の前払いが難しい人

- 月末に 96,000円(または 99,000円)を準備できない人

- キャッシュフローに不安がある方

→ 会費の支払いを済ませた後に理事報酬が振り込まれる仕組みのため、一定の資金余力が求められます。

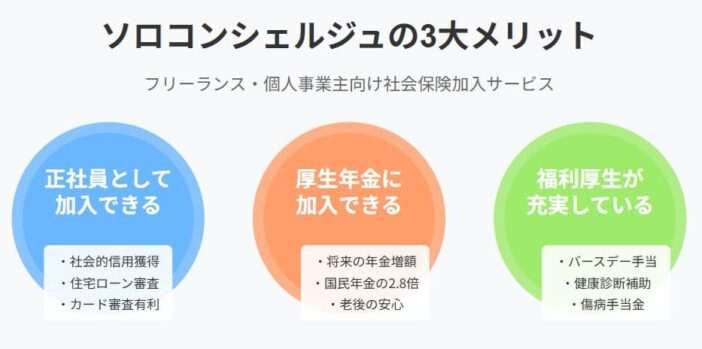

従業員として加入できる社保サービスもあります!

社会保険削減サービスの中には、”正社員"として加入できる会社もあります。

それはソロコンシェルジュです。

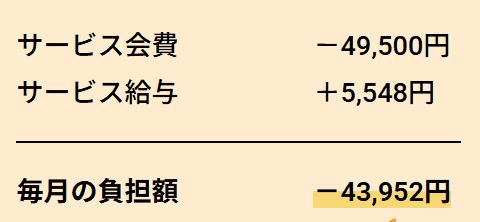

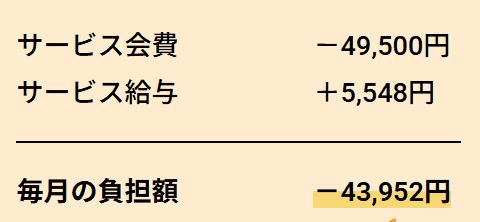

▼ソロコンシェルジュの毎月の負担額

会費49,500円を支払い、給与5,548円を受け取ります。負担額は43,952円です。給与は健康保険料・厚生年金を差し引かれた手取り額です。*健康保険料が変動するため、給与が僅少ですが変動する場合もあります。

他にも、健康診断やインフルエンザ予防接種時に補助金がでたり、5,000円のバースデー手当など、福利厚生も充実しています。

手取り8万円以上増えている方もいるので、加入時期が早くなるほどお得です。

当サイト管理人の知人が運営しているサービスなので、とても信頼できます。

個別相談会の枠はすぐに埋まってしまうので、今すぐ確認しましょう!

-当サイト限定!-

当サイトからの紹介で、初月のサービス給与を5,000円アップできますので、ぜひご利用ください。

申し込み時には【甲斐】もしくは【配達人生】とお申しつけください。

正社員として加入できる!

▶関連記事:ソロコンシェルジュの評判はどう?利用者の口コミからわかるメリットデメリット

なお、協会の理事として加入できる会社も社会保険制度の範囲内で運営されており、適法な形でサービスを提供しています。どちらも法令に基づいた安心できるサービスですが、興味のある会社から説明を受け、最終的にはご自身が納得したサービスで加入しましょう。

記事に誤りがある、ご意見・ご要望がある場合は、お手数ですが『お問い合わせ』までご連絡頂けると幸いです。